SNSS – Stratégie Nationale Sport Santé 2025-2030 ; entre volontarisme affiché et incertitudes opérationnelles

Face à la sédentarité et aux maladies chroniques, le gouvernement lance la Stratégie Nationale Sport-Santé 2025-2030. Avec 12 mesures, elle vise à créer les conditions d’une pratique pour tous, de l’école aux seniors, en renforçant l’activité physique adaptée et en intégrant la santé mentale comme fil rouge. Un engagement interministériel inédit qui mobilise État, collectivités, associations et monde de la santé pour réduire les inégalités et faire du sport un levier majeur de santé publique, … mais dont l’impact dépendra fortement de la territorialisation, des financements réellement mobilisés et de la capacité de pilotage intersectoriel. Sans leviers contraignants ni moyens garantis que peut on en attendre ?

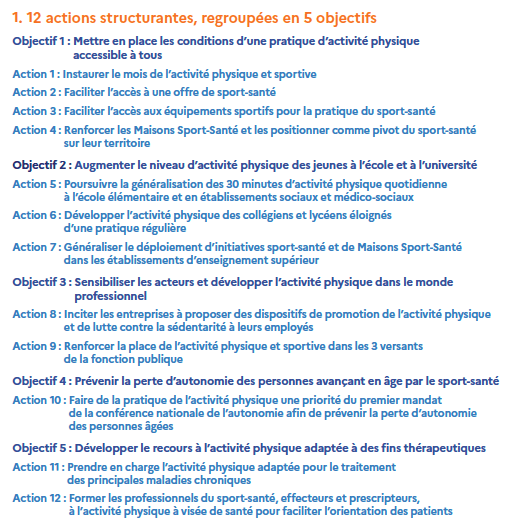

12 mesures autour de 5 objectifs

La SNSS 2025-2030 clarifie et simplifie les priorités avec 12 mesures autour de 5 objectifs, un accent inédit sur la santé mentale, et un renforcement du rôle des Maisons Sport-Santé. Elle affiche une transversalité ambitieuse (école, travail, université, vieillesse) et une gouvernance élargie.

Créer les conditions d’une pratique pour tous :

- instauration d’un Mois de l’activité physique dès 2026,

- développement d’une offre sport-santé encadrée et référencée,

- ouverture des équipements scolaires aux clubs et associations,

- déploiement de 550 Maisons Sport-Santé sur le territoire.

Bouger à chaque étape de la vie :

- généralisation des 30 minutes d’activité physique quotidienne à l’école et en ESMS,

- dispositifs renforcés pour collégiens et lycéens éloignés du sport,

- intégration du sport-santé dans l’enseignement supérieur,

- incitations en entreprise et fonction publique,

- priorité donnée aux seniors dans la Conférence nationale de l’autonomie,

- prise en charge accrue de l’activité physique adaptée (APA) pour les personnes atteintes de maladies chroniques, avec des parcours coordonnés et une formation renforcée des professionnels.

Santé mentale en fil conducteur : l’activité physique est reconnue comme un levier pour le bien-être psychique, la gestion du stress, le sommeil et l’estime de soi.

Un engagement interministériel et partenarial : l’État, les collectivités, les associations, les fédérations sportives, le secteur privé et le monde de la santé seront mobilisés, avec un effort particulier en faveur des territoires fragiles et des publics éloignés de la pratique.

Avec quels moyens et quels leviers ?

Mais les moyens financiers restent flous, la territorialisation incertaine, et l’absence de leviers contraignants risque de limiter l’impact. Comme pour la précédente stratégie, son succès dépendra largement de l’appropriation par les acteurs de terrain – collectivités, établissements scolaires, entreprises – au risque de voir perdurer d’importants écarts territoriaux.

- Mise en œuvre hétérogène : comme pour la précédente stratégie, la réussite dépendra de l’appropriation par les acteurs de terrain (collectivités, établissements scolaires, entreprises). Les écarts territoriaux risquent de perdurer.

- Financements flous : si des intentions sont posées (pluri-annualisation des financements pour les MSS, clauses “sport-santé” dans les appels à projets), le document reste peu précis sur les moyens budgétaires concrets et leur pérennité.

- Pilotage complexe : la multiplicité des acteurs (DS, DGS, ARS, ANS, collectivités, MSS, fédérations, secteur privé) peut générer une dilution des responsabilités. La gouvernance territoriale apparaît ambitieuse mais lourde.

- Manque de leviers contraignants : beaucoup d’actions reposent sur l’incitation (entreprises, fonction publique, collectivités). L’absence d’obligations légales ou de conditionnalités fortes peut limiter l’impact réel.

- Santé mentale peu opérationnalisée : bien qu’intégrée transversalement, les mesures concrètes restent floues, reposant davantage sur de la communication et de la sensibilisation que sur des dispositifs structurants.

- Évaluation à risque : si des indicateurs sont listés, le suivi dépendra de la capacité des observatoires et administrations à produire des données homogènes et comparables dans le temps