#Municipales2026 : Et si la théorie des biens publics permettait de redéfinir le périmètre du service public du sport ? par Patrick Bayeux

Depuis plusieurs années, le débat sur le périmètre du service public du sport ressurgit à intervalles réguliers, souvent sous l’angle budgétaire : que doit encore financer la puissance publique, et jusqu’où ? Derrière cette question politique se cache aussi une grille de lecture économique trop souvent sous-mobilisée : celle des défaillances du marché et, en particulier, de la théorie des biens publics. Voici en résumé mon premier cours en M1 Management du sport pour justifier et présenter le service public du sport.

Le marché sportif : une fiction théorique

Le raisonnement économique classique repose sur un idéal : celui d’un marché avec des règles de de concurrence pures et parfaites. Atomicité des acteurs, homogénéité des produits, information parfaite, libre entrée sur le marché et mobilité des facteurs de production. Or, dans le sport, comme dans la plupart des secteurs de services à forte intensité sociale, ces conditions ne sont presque jamais réunies.

L’information est imparfaite (sur les bénéfices réels de la pratique par exemple), l’entrée sur le marché est coûteuse (infrastructures, foncier, normes), les produits sont hétérogènes (qu’il s’agisse des produits ou des services, ils ne sont jamais strictement comparables les uns aux autres), et les situations de monopole sont structurelles. Dès lors, le marché seul ne peut ni organiser efficacement l’offre sportive, ni garantir son accessibilité.

C’est précisément dans cet écart entre le modèle théorique et la réalité que s’inscrit la légitimité de l’intervention publique.

Les carences du marché : une grille de lecture pour penser l’intervention publique

Les carences du marché apparaissent lorsque le jeu normal de l’offre et de la demande ne permet ni une production efficace, ni une allocation socialement satisfaisante des ressources. Dans le champ du sport, elles sont bien sur présentes et expliquent la place centrale prise par la puissance publique. On peut en distinguer quatre principales : l’absence de marché, lorsque la demande est insuffisamment solvable pour permettre l’existence même d’une offre ; la nature collective ou publique de certains biens, que le marché ne peut financer ; les effets externes, positifs ou négatifs, que le sport génère sans que le prix ne les intègre ; enfin les situations de monopole, structurelles dans l’organisation sportive, qui nécessitent un encadrement spécifique. Ces quatre carences constituent une grille de lecture cohérente pour comprendre, analyser et, surtout, interroger le périmètre du service public du sport.

A lire

Créer un marché là où il n’existe pas

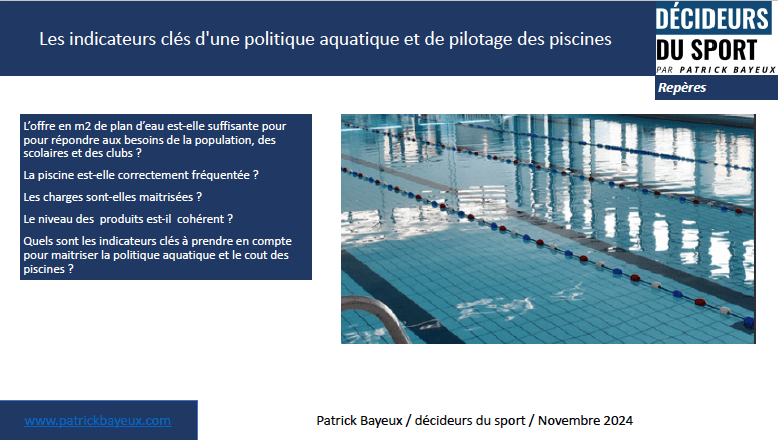

Première défaillance majeure : l’absence de marché liée à une demande non solvable. Si le coût réel des équipements sportifs était intégralement supporté par les usagers, une grande partie des pratiques disparaîtrait tout simplement. Un terrain de football, une piscine, un gymnase sont des équipements à coûts fixes élevés, incompatibles avec la capacité de paiement d’une majorité de pratiquants.

La natation en est l’exemple le plus parlant : avec un coût réel compris entre 15 et 18 euros par entrée (hors investissement), l’apprentissage de la nage relèverait du luxe sans intervention publique. En subventionnant massivement ces équipements et en maintenant des tarifs administrés, les collectivités ne faussent pas le marché : elles le rendent possible.

Ce mécanisme explique aussi un paradoxe bien connu des élus locaux : les usagers acceptent de payer cher des pratiques privées émergentes (padel, fitness premium, cross training), mais contestent toute hausse, même minime, sur des équipements relevant du service public. Ce différentiel ne traduit pas une incohérence des comportements, mais une norme sociale : ce qui relève du service public est perçu comme devant être accessible à tous, indépendamment du prix.

A lire

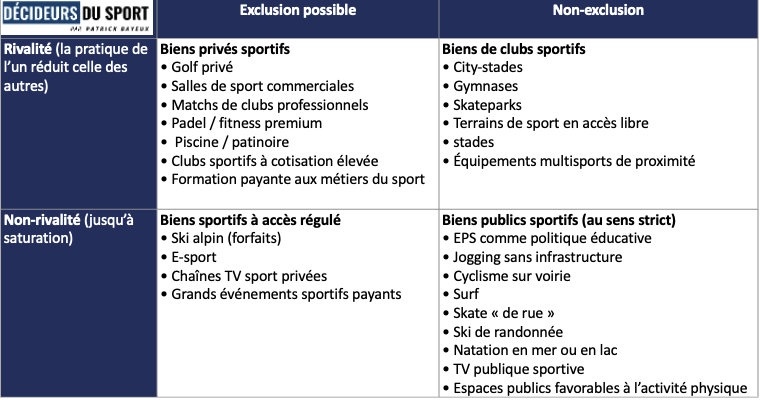

Le sport, entre biens privés et biens collectifs

La deuxième clé de lecture est celle des biens publics et des biens collectifs. En économie, un bien public pur se caractérise par sa non-rivalité et sa non-excluabilité : sa consommation par un individu ne réduit pas celle des autres, et il est impossible d’en restreindre l’accès par le prix. L’éclairage public ou la sécurité relèvent de cette catégorie et ne peuvent, par nature, être financés que par l’impôt. La théorie économique distingue ainsi plusieurs types de biens — privés, de club, communs et publics — en fonction de leur degré de rivalité et d’excluabilité.

Le sport, pour sa part, n’est que rarement un bien public au sens strict. La majorité des équipements et des services sportifs relèvent de biens privés ou de biens de club : ils sont rivaux, souvent excluables, et donc, en théorie, marchandisables. Pourtant, ils sont massivement financés par la puissance publique

Cette apparente contradiction s’explique par le fait que l’intervention publique dans le sport ne répond pas uniquement à une logique d’efficience économique, mais à un choix politique et social. Subventionner un club, rendre un city-stade accessible librement ou aménager un parcours de santé traduit une volonté assumée de démocratiser l’accès à la pratique, y compris lorsque le marché serait en mesure de produire l’équipement ou le service.

La théorie des biens publics permet ainsi de clarifier le débat : ce qui relève du service public du sport n’est pas seulement ce que le marché est incapable de produire, mais aussi ce que la collectivité choisit délibérément de soustraire aux seules logiques marchandes, au nom d’objectifs sociaux, sanitaires ou territoriaux.

A lire

Externalités : quand le sport déborde du marché

Troisième défaillance : les effets externes. Le sport génère des bénéfices et des coûts qui ne sont pas intégrés dans les mécanismes de prix. Amélioration de la santé, prévention des maladies chroniques, cohésion sociale, réduction de la violence : ces externalités positives profitent à l’ensemble de la société, bien au-delà des seuls pratiquants.

A lire

- « 1 euro investi dans le sport génère une économie directe ou indirecte des dépenses publiques d’au minimum 13 euros » Jan. 21, 2025 Le sport n’est pas une variable d’ajustement budgétaire ! L’impact « social » du sport estimé entre 194 et 254 Md€

À l’inverse, certaines pratiques sportives produisent des externalités négatives : empreinte carbone des grands événements, artificialisation des sols, violences, dopage, ou encore distorsions de concurrence dans le sport professionnel lorsque les infrastructures sont financées par la collectivité et que les redevances acquittées ne gomment pas les écarts et faussent donc le marché. Dans les deux cas, le marché est incapable de corriger seul ces déséquilibres. La puissance publique intervient alors comme régulateur : en subventionnant ce qui produit des externalités positives, et en encadrant, taxant ou réglementant ce qui génère des coûts collectifs.

Le chiffre souvent avancé – un euro investi dans le sport générerait jusqu’à treize euros de bénéfices socio-économiques – illustre cette logique, même si le calcul précis de ces externalités reste complexe et politiquement sensible.

Le sport, un monopole sous contrôle public

Dernière carence, et non des moindres : le monopole. Le sport est structuré autour de monopoles disciplinaires, avec une fédération unique par sport. Cette organisation n’est pas une anomalie, mais une condition de lisibilité, de régulation des compétitions et de reconnaissance internationale.

Cependant, un monopole non régulé produit mécaniquement des abus. C’est pourquoi l’État n’a pas supprimé ces monopoles, mais les a encadrés via la délégation de service public. En échange de missions d’intérêt général et de mise en oeuvre d’une mission de service public –développement de la pratique , formation, organisation des compétitions – les fédérations acceptent un contrôle public.

Là encore, la théorie économique éclaire le choix politique : le service public du sport ne se limite pas aux équipements ou à la pratique, il englobe aussi l’organisation même du système sportif.

Redéfinir le service public du sport : un choix politique assumé

Repenser le périmètre du service public du sport à l’aune de la théorie des biens publics, ce n’est ni techniciser le débat, ni s’en remettre à une lecture comptable de l’action publique. C’est, au contraire, redonner à la décision politique toute sa légitimité. Là où le marché échoue à produire une offre accessible, là où les bénéfices sociaux du sport dépassent largement les seuls pratiquants, là où des logiques de monopole ou d’externalités imposent une régulation, l’intervention publique n’est pas une anomalie : elle est une nécessité.

Dans cette perspective, le service public du sport ne se définit plus uniquement par la nature juridique des équipements ou des opérateurs, mais par les effets collectifs recherchés : santé publique, cohésion sociale, égalité d’accès, aménagement du territoire, éducation, inclusion. La question centrale n’est donc pas de savoir si le sport « coûte trop cher » aux finances publiques, mais quels bénéfices collectifs la puissance publique choisit de produire et de garantir.

Assumer cette grille de lecture, c’est sortir d’un débat défensif sur la dépense sportive pour entrer dans un débat de projet. C’est accepter que le périmètre du service public du sport ne soit ni figé ni uniforme, mais qu’il relève d’un choix politique explicite, éclairé par l’analyse économique et assumé démocratiquement. À l’heure des tensions budgétaires et des recompositions territoriales, cette clarification apparaît moins comme un luxe intellectuel que comme une condition de la soutenabilité et de la légitimité des politiques sportives locales.