Comment la simulation aérospatiale redéfinit le sport de haut niveau par Thierry Marchal, Ansys, entité de Synopsys

Le sport de haut niveau a toujours été un terrain d’expérimentation pour la science. De la nutrition à la biomécanique en passant par la sécurité, chaque avancée de la recherche a permis d’offrir aux athlètes des gains « marginaux » selon Thierry Marchal, Directeur des programmes industriels chez Ansys, entité de Synopsys. Mais ces gains, justement, ne sont plus si marginaux. La simulation haute fidélité, autrefois réservée à l’ingénierie aérospatiale et automobile, s’impose désormais comme un facteur déterminant de la performance. À mesure que ces technologies quittent les laboratoires pour entrer dans les vestiaires, une question s’impose : jusqu’où peuvent-elles remodeler la préparation et la conduite même de la performance ?

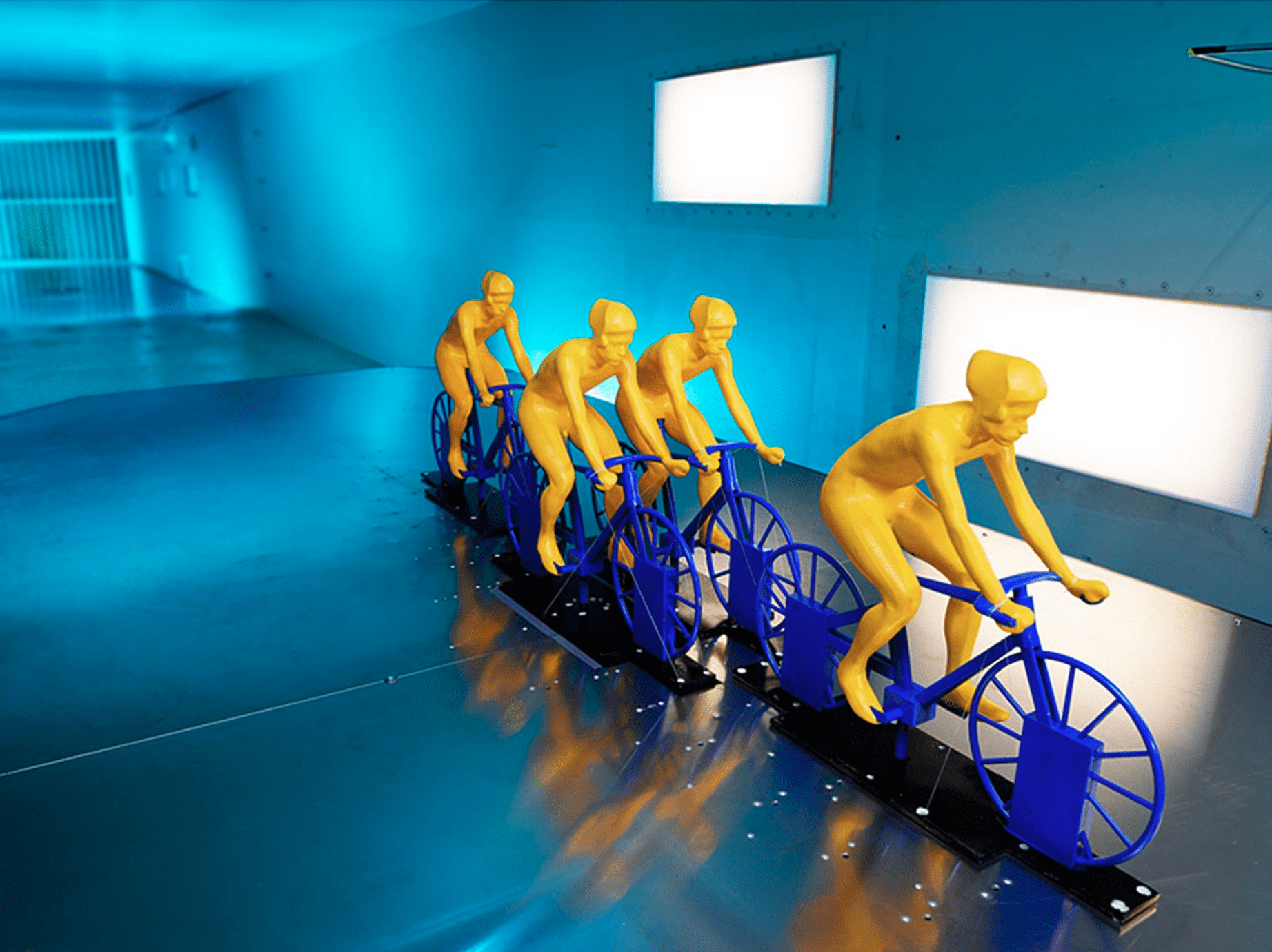

Le cyclisme, vitrine de l’innovation

Le cyclisme illustre parfaitement cette évolution. Une récente étude menée par l’Université Heriot-Watt montre que certaines formations en peloton peuvent réduire jusqu’à 76 % la traînée aérodynamique du coureur protégé. À l’aide de la dynamique des fluides numérique (CFD), validée par des essais en soufflerie, les chercheurs ont comparé les traditionnelles files indiennes à des configurations plus complexes, telles que des triangles inversés, des formations en losange ou en « train ».

Les résultats démontrent à quel point un positionnement réfléchi permet d’économiser de l’énergie. En s’écartant du schéma classique, certains schémas collectifs se sont révélés bien plus efficaces pour protéger le leader, réduisant sa résistance à l’air à une fraction de ce qu’il subirait en roulant seul. Dans un sport où les coureurs affrontent la fatigue sur des milliers de kilomètres et où quelques secondes suffisent à faire la basculer une course, ces économies d’énergie ne sont plus anecdotiques : elles peuvent dicter des tactiques de course, le déroulement d’une étape et influer directement sur le résultat final.

De l’équipement à la stratégie

Pendant des années, les progrès en aérodynamisme cycliste étaient presque exclusivement liés au matériel : cadres plus légers, casques plus lisses, roues plus rapides, etc. Ces innovations restaient centrées sur la machine, supposant que l’athlète et la course restaient des constantes. Aujourd’hui, la changement est bien plus radical : la simulation dépasse la simple conception d’équipement pour façonner celle dela stratégie de course.

Au lieu de s’appuyer uniquement sur l’instinct ou l’expérience pour déterminer le positionnement des coureurs dans le peloton, les équipes peuvent désormais modéliser et tester leurs formations avec la même précision que celle appliquée à une aile d’avion ou à un lanceur spatial.. C’est un véritable changement de paradigme : la stratégie devient un paramètre mesurable, optimisable et validable avant même que le coureur n’enfourche son vélo.

Une nouvelle forme d’évidence dans de multiples disciplines

Ce passage de l’intuition à la preuve devient une marque de fabrique du sport de haut niveau contemporain. Et si le cyclisme illustre parfaitement cette évolution, le principe s’étend bien au-delà. La capacité à modéliser les flux d’air, la traînée et la dépense énergétique a des applications dans tous les sports où endurance et tactique se rejoignent.

Le saut en longueur offre un autre exemple parlant. Des simulations CFD permettent d’analyser la phase de vol d’un athlète en tenant compte de sa posture, de ses vêtements et de la traînée qu’ils génèrent. Ces travaux montrent, par exemple, qu’un vêtement trop ample peut accroître la résistance de 25 % et coûter plus de 10 cm à l’athlète. Même des éléments en apparence insignifiants – comme la coupe de cheveux – peuvent, influer sur le résultat. La préparation devient ainsi un processus d’optimisation d’une finesse inédite.

Même logique dans le sport automobile. Grâce à des solveurs CFD accélérés par GPU, certaines équipes ont réduit réduit leur temps de simulation de 24 à 6,5 heures, leur permettant de tester plusieurs variantes par jour et d’anticiper différents scénarios de performance. Cette capacité d’itération rapide montre comment la simulation transforme, là aussi, la stratégie en véritable science prédictive.

Pourquoi la simulation compte

La simulation n’est plus cantonnée à la conception de produits et devient centrale à l’amélioration de la performance et de la sécurité. Dans l’industrie, les ingénieurs explorent rapidement et à moindre coût une multitude de scénarios avant de passer au prototype physique. Dans le sport, le même principe s’applique : tester virtuellement des options tactiques avant le jour J permet de réduire l’incertitude lorsque tout se joue.

C’est autant un changement culturel que technologique. Pendant des années, le sport d’élite a vécu autour de l’idée du « gains marginal». La simulation change la donne : une bonne formation ne représente plus une amélioration de quelques dixièmes de pourcent, mais des économies d’énergie à deux chiffres. Une nouvelle définition même de l’avantage compétitif.

La science, nouvel entraîneur invisible

Les frontières entre disciplines scientifiques s’effacent donc peu à peu. Des outils conçus pour les fusées et les avions aident désormais de nombreux athlètes, tous sports confondus, à repenser leur manière de s’entraîner et de performer. À mesure que la simulation devient plus rapide et accessible, son usage s’étendra au-delà du sport professionnel. Les athlètes amateurs, qui utilisent déjà des capteurs de puissance, des GPS ou des plateformes d’entraînement nourries à l’IA pourront bientôt tester virtuellement des stratégies avant le début de la saison.

Ce futur n’est plus lointain. Ce qui nécessitait autrefois une soufflerie et un supercalculateur devient possible grâce au cloud et à des logiciels grand public. La science qui façonne aujourd’hui les performances professionnelles pourrait bientôt guider la pratique sportive de demain.

Le nouvel avantage compétitif

Le sport de haut niveau a toujours été une quête de l’avantage décisif. Mais la simulation change à la fois l’échelle et la lisibilité des gains. Ce qui relevait autrefois de l’intuition peut désormais être modélisé, mesuré et affiné avec précision scientifique. Dans toutes les disciplines, la performance de demain dépendra autant de la sophistication des modèles de simulation que de la préparation physique.

La simulation n’est plus un outil de l’ombre. Elle s’impose comme l’un des leviers décisifs du succès dans le sport moderne.